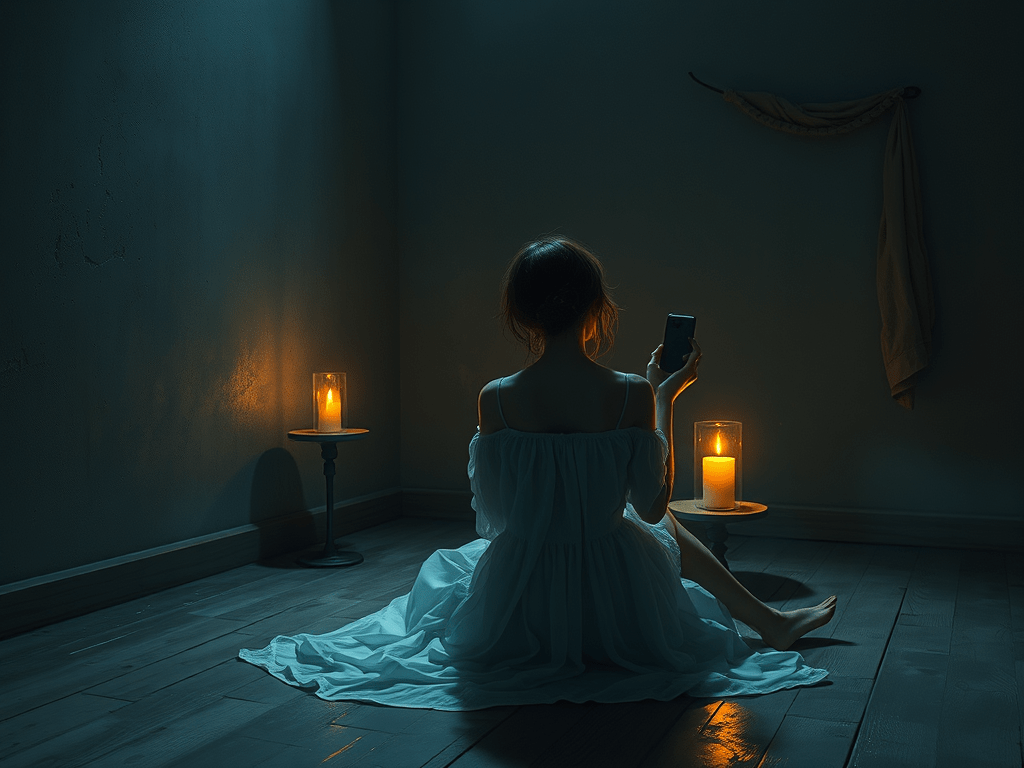

Es ist spät, und der Regen prasselt gegen die Fensterscheibe, während ich auf dem Boden sitze, den Rücken an die kalte Wand gelehnt. Vor mir flackert eine einzelne Kerze, ihr Licht tanzt in unregelmäßigen Rhythmen, als würde es meine Gedanken spiegeln. Mein Handy liegt neben mir, die Benachrichtigungen stumm, und doch schaue ich immer wieder darauf, in der Hoffnung, dass jemand mir schreibt. Ein Beweis dafür, dass ich gesehen werde, dass ich existiere.

Ich frage mich oft, warum dieses Verlangen nach Bestätigung so tief in mir sitzt, warum es sich anfühlt, als würde meine Existenz von einem simplen „Ich sehe dich“ abhängen. Es ist nicht so, dass ich die Worte aussprechen würde. Ich würde niemals zugeben, wie sehr ich sie brauche, diese Anerkennung, diese kleinen Momente, in denen jemand mich ansieht, als wäre ich wichtig. Stattdessen spiele ich die Rolle, die ich mir so sorgfältig zurechtgelegt habe: selbstbewusst, unabhängig, unerschütterlich. Eine Rolle, die mich in Wahrheit mehr kostet, als ich je bereit wäre zuzugeben.

Ich denke an all die Situationen, in denen ich gelächelt habe, während mein Inneres zerbrach. Wie oft habe ich mich an Gespräche beteiligt, Witze gemacht, Köpfe gedreht, nur um danach allein zu sein und diese entsetzliche Leere zu spüren? Es ist nicht die Einsamkeit, die schmerzt, es ist das Schweigen, das bleibt, wenn niemand nachfragt, ob ich wirklich okay bin. Und wie könnten sie auch? Ich habe ihnen nie die Chance gegeben, mich zu sehen, wie ich wirklich bin.

Manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, einen Raum zu betreten und bewundert zu werden, wie ein Stern, der alle Blicke auf sich zieht. Es ist lächerlich, kindisch vielleicht, aber in diesen Fantasien finde ich einen Moment der Erfüllung. Einen Moment, in dem ich nicht erklären muss, warum ich so hungrig nach Liebe, nach Anerkennung, nach einem einzigen Blick bin, der mir sagt: „Du bist genug.“

Aber der Hunger ist endlos. Er raubt mir die Fähigkeit, mich selbst zu genießen, mein Leben zu genießen. Ich jage einer Illusion hinterher, die sich immer weiter von mir entfernt, je schneller ich renne. Und in meinem Streben, gesehen zu werden, verliere ich die Fähigkeit, mich selbst zu sehen. Wer bin ich, wenn niemand hinsieht? Bin ich überhaupt jemand, wenn ich nicht für andere existiere?

Ich bin so müde von diesem Kreislauf. Müde davon, meine Seele hinter Mauern zu verstecken, aus Angst, dass mein Bedürfnis nach Nähe als Schwäche gesehen wird. Müde davon, in den Spiegel zu schauen und nur ein verzerrtes Bild von mir selbst zu sehen – ein Bild, das ich so sehr an die Erwartungen anderer angepasst habe, dass ich nicht mehr weiß, wie ich ohne sie aussehen würde.

Ich weiß, dass ich lernen muss, mit mir selbst Frieden zu schließen. Aber wie macht man das, wenn die Stimme in deinem Kopf dir ständig zuflüstert, dass du nur dann existierst, wenn andere dich sehen? Ich habe keine Antwort darauf. Alles, was ich habe, sind diese Gedanken, diese ungeschriebenen Worte, die sich wie ein Knoten in meinem Kopf festsetzen.

Vielleicht, denke ich, ist der erste Schritt, sie aufzuschreiben. Sie nicht länger vor mir selbst zu verstecken. Vielleicht liegt in der Akzeptanz meiner eigenen Verletzlichkeit eine kleine Freiheit. Ein leiser Anfang. Ein Schritt, der so unscheinbar ist, dass er vielleicht der wichtigste von allen ist.

Hinterlasse einen Kommentar